Primera parte: Entre el cuerpo y el órgano. 1

El lobo de dos cabezas en el Kunstkamera de Pedro el Grande, Ritta y Christina Parodi en el Musée National d’Histoire Naturelle de París, los pares de fetos en formaldehído en el Museo de Historia de la Medicina de la Charité en Berlín. La teratología no ha sabido responder si estas criaturas son lo doble que ha crecido junto, o lo uno que no ha llegado a bifurcarse hasta el final. ¿Qué pronostica para ellos el proyecto del Creador? Los no natos que llevan siglos sin poder morir. No es misteriosa la muerte, sino el nacimiento.

El libro de los Cuerpos, Aleš Šteger.

Según Aleš Šteger la teratología enfrenta al pensamiento con un misterio. El espíritu científico se encuentra con el mundo de la fe. Frente a la colección de especies extrañas, perfectamente conservadas gracias a los instrumentos proporcionados por la química y la biología, Šteger se pregunta por el propósito divino detrás de esta naturaleza fascinante. Lo monstruoso siempre ha suscitado una inquietud religiosa. Tendemos a explicar la aparente ruptura de las leyes de la naturaleza a través de la gracia divina. Pero la teratología ya ha descrito, gracias a los conceptos y métodos de la embriología, las causas y leyes que explican lo monstruoso: no se trata más que de un desvío del desarrollo de un individuo en la etapa embrionaria de crecimiento. ¿En qué consiste entonces este misterio con el que se enfrenta el pensamiento, con el que nos vemos enfrentados nosotros mismos? Lo monstruoso no nos amenaza con la muerte -si acaso la muerte es pensada, impropiamente, como una amenaza para la vida y la existencia-, pues la muerte es imposible para quién no ha nacido. Quizá nos anticipamos demasiado al preguntarnos por la muerte, dando por sentado su posibilidad, sin haber dado cuenta de cómo es posible la existencia. Sin embargo, en este caso, la pregunta no interroga a lo existente en tanto que existente; ni se cuestiona sobre el origen de aquello que existe. No se trata de un simple cambio de dirección entre el final y el origen. El misterio no es ni el ser ni la nada, sino aquello que está en el umbral de lo que es y lo que no-es, y que aquí nombramos, como lo ha escrito Šteger, con la simple palabra nacimiento. ¿Cómo “se llega a ser”? No es misteriosa la muerte, sino el nacimiento.

1. Podemos comenzar por distinguir el problema del origen y, lo que podemos llamar, la cuestión del nacimiento. Hacia el final de la Dialéctica trascendental, Kant realiza una crítica de las pruebas de la existencia de Dios. El filósofo alemán llama “prueba cosmoteológica” a la demostración que, partiendo de la experiencia particular de las cosas contingentes, se remonta retrospectivamente a la primera causa de todo lo que existe. Se trata del argumento central de la filosofía primera aristotélica que pretende demostrar la existencia de un ser necesario. El problema que busca resolver esta prueba es el problema del origen. Todo lo que existe tiene su origen en una causa primera y necesaria que lleva por nombre Dios. La demostración cosmoteológica aparece de diversas formas a lo largo de la historia de la filosofía. Pero lo que es importante resaltar aquí, más allá de las distintas formulaciones de la prueba y sus diferentes modos de empleo, es el lugar de esta prueba al interior de la estructura de la metafísica. Podemos pensar a la metafísica no sólo a partir de su constitución onto-teo-lógica, tal como Heidegger lo señala, sino también a partir de un esquema complementario, pero mucho menos comprensivo, que podemos llamar esquema cosmo-teo-lógico. Como mencionamos anteriormente, el problema al que responde el esquema cosmo-teo-lógico no es el de la pregunta por lo que es en tanto que es, sino aquel que se cuestiona por lo que es en tanto que ha llegado a ser. Kant describe el argumento a partir de la relación entre los entes contingentes y un ente necesario. Se trata pues de una fundamentación o explicación de la contingencia. A pesar de que no todo lo que ha llegado a ser debe ser algo contingente, podemos decir que todo lo que es contingente es algo que ha llegado a ser. La pregunta es entonces la siguiente: ¿Cuál es el origen/principio de lo que existe en tanto que ha llegado a ser? El esquema postula un Dios necesario como origen de todo lo contingente. Esta relación entre Dios y lo contingente se ha manifestado en distintos momentos de la historia de la filosofía bajo la forma de la relación Dios-naturaleza: Lucrecio, Spinoza, Leibniz, Schelling. En muchos de los casos la pregunta por el origen de lo que existe se puede responder negativamente, como es el caso de Spinoza: no hay un origen de todas las cosas porque todo lo que existe es necesario. Aquí la filosofía no alcanza a pensar ni siquiera la realidad de lo que llega a ser. Pero lo que hace el esquema cosmo-teo-lógico es tanto negar la realidad de lo que ha llegado a ser como confundirlo con la contingencia y tratarlo a partir del problema del origen. Algo ha llegado a ser porque algo ha sido siempre. Utilizamos el concepto de cosmo-teo-logía para resaltar la relación entre una concepción de la naturaleza ordenada en su conjunto -cosmos- y el principio último de esa naturaleza contingente -teos-. La cosmo-teo-logía expresaría la constitución de la metafísica como filosofía de la naturaleza. La lógica que sigue el problema del origen podemos encontrarla en la teoría sobre el acto y la potencia de Aristóteles. Esta articulación lógica que anticipa la lógica modal, explica la generación a partir del acto o de lo actual. Un hombre genera a otro hombre. Aquí no alcanzamos a ver lo que está entre cada sustancia, solo vemos la sustancia bajo la forma de la actualidad. No logramos pensar el llegar a ser.

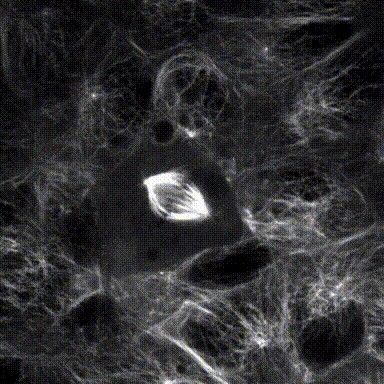

2. El problema del origen al que responde el esquema cosmo-teo-lógico no permite dar cuenta del nacimiento. Aunque dicho esquema forma parte fundamental del pensamiento occidental, la crítica kantiana, al restringir todo conocimiento a los objetos posibles de la experiencia, inhabilita la prueba cosmoteológica y su funcionamiento al interior de una forma de conocimiento especulativo como el que despliega la metafísica. La metafísica deja de ser posible como cosmo-teo-logía, como filosofía de la naturaleza. Sin embargo, si se logra pensar el nacimiento fuera del esquema cosmo-teo-lógico, ¿será posible elaborar una filosofía primera que tenga como objeto, ya no al ente en tanto que ente y sus primeros principios, sino a lo que es en tanto que ha llegado a ser? La cuestión del nacimiento se pregunta cómo es que lo que es llega a ser. Es preciso no asumir la perspectiva de lo que es como algo presente/actual sino de este llegar a ser. Esta dimensión del ser, que aparece en el nacimiento o el problema de la génesis, se puede volver patente en el cuerpo anómalo al que hace referencia Šteger en El libro de los cuerpos. Habría que decir, sobre todo, que la génesis aparece en la realidad del órgano a la cual el fenómeno de lo monstruoso pertenece. Canguilhem se ocupa de la relación entre el organismo viviente -el individuo que ha llegado a ser– y lo monstruoso. La existencia de monstruos cuestiona el poder de la vida para mostrarnos el orden, 2 escribe Canguilhem. Se pone en duda, aparentemente, la realidad como cosmos y las leyes que gobiernan esa naturaleza ordenada. La relación epistemológica entre la unidad de lo general y la multiplicidad de lo particular parece verse amenazada. A esta incertidumbre responde la teratología describiendo las causas y razones de las anomalías. Sin embargo, la cuestión no estriba en decidir si la realidad en su conjunto se define por el caos o el cosmos. No estamos frente a la alternativa entre una naturaleza gobernada por leyes o abandonada a un azar imprevisible. Antes de saber si la realidad orgánica está absolutamente determinada o indeterminada, habría que averiguar qué tipo de realidad se manifiesta en el órgano. Como decíamos, en lo monstruoso se encuentra una imagen fija del proceso genético del órgano. Pero, ¿no se presenta bajo una imagen monstruosa aquello que atenta contra el principio de nuestra representación -identidad, permanencia y semejanza-? Lo monstruoso, supervivencia de una forma embrionaria en la edad adulta del organismo, se presenta como una fotografía del devenir: extraña imagen diacrónica que nos revela una realidad en su génesis, en su llegar a ser. ¿Qué quiere decir que el órgano esté definido genéticamente? ¿Qué significa que el órgano es algo que ha “llegado a ser”? El pensamiento, al confundir el nacimiento con el origen, parece haber tratado de imponer una imagen a esta realidad genética: el paradigma técnico de la máquina.

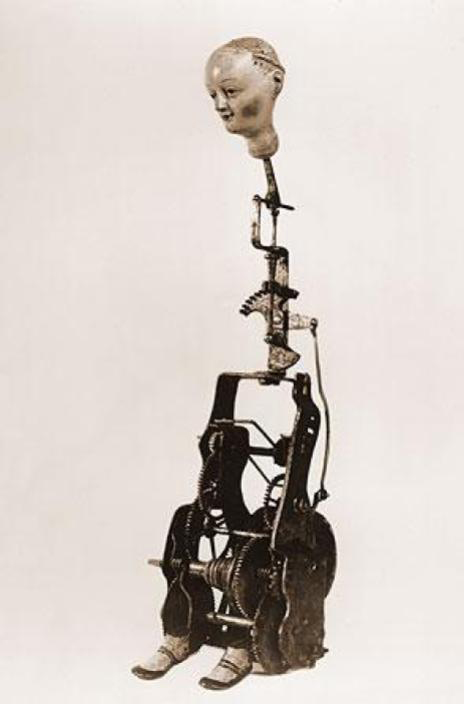

2.1 La organología de Canguilhem cuestiona la imposición de la metáfora de la máquina sobre el organismo. Esta metáfora sostiene que es posible explicar la realidad orgánica y material a partir del modelo de la máquina. La naturaleza, en todas sus dimensiones, no sería más que un mecanismo infinito de engranajes perfectamente ensamblados con funciones absolutamente definidas. Títeres, autómatas, relojes y computadoras son los símbolos técnicos a partir de los cuales se comprende el universo físico y orgánico. Esta analogía que opera en la explicación mecanicista del movimiento, también funciona en el planteamiento del problema del origen. Para dar cuenta de la génesis del organismo -de cómo este ha llegado a ser-, se presupone, en primer lugar, un ente absolutamente necesario que carece de toda génesis. (Se repite la idea de que “algo ha llegado a ser porque algo ha sido siempre”). Este Dios creador gobierna sobre el universo mecánico, como el Hombre sobre una naturaleza inerte. 4 La crítica spinozista de las causas finales parece contribuir a esta imágen del cosmos como pura necesidad mecánica. Sin embargo, la jerarquía sólo funciona si la finalidad no es demolida por completo. El gobierno solo es posible al concentrar la voluntad en un principio aislado. La analogía de la máquina no anula por completo las causas finales, decidiendose por un mecanicismo cualquiera; sino que recoge la potencia teleológica en el principio trascendente del creador, dejando a la naturaleza en espera de ser insuflada por el espíritu divino: materia inerte, cuerpo-prisión órgano-máquina, realidad-simulación. Por otro lado, pareciese que no es posible recusar la presencia de un elemento teleológico, ni siquiera en una explicación mecanicista de la naturaleza, si se quiere dar cuenta de la realidad del órgano. ¿Cuál es la naturaleza de este elemento teleológico asociado al órgano y a la máquina?

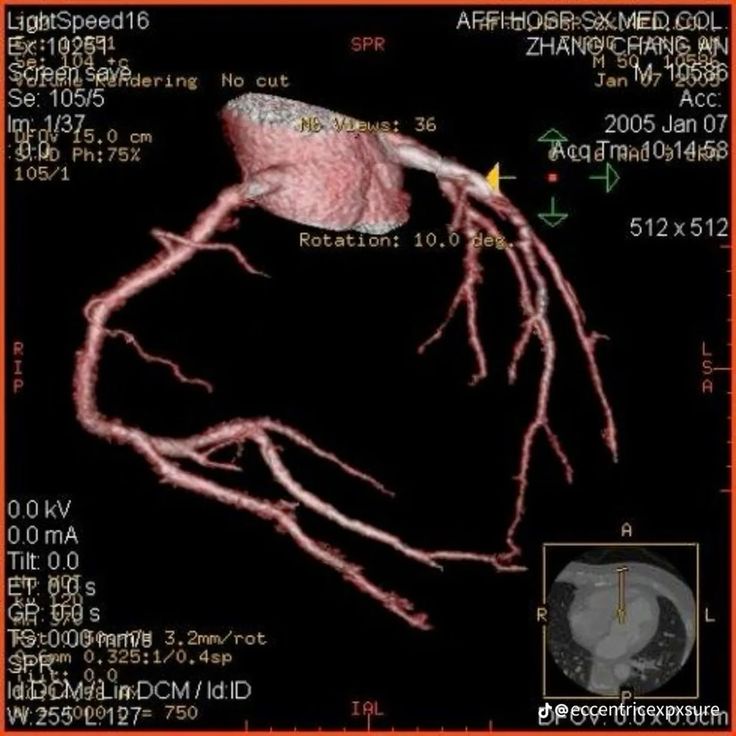

2.1.1 ¿Hay la misma finalidad en el organismo y en la máquina? 5 Decíamos que la metáfora maquina-organismo, más que definirse por la comprensión de una naturaleza desprovista de finalidad, recoge toda teleología en un principio trascendente. El Dios artesano que fabrica sus autómatas-títeres, o el programador universal que codifica la simulación entera del cosmos. De acuerdo con la voluntad divina, los órganos actuarían como simples engranajes cumpliendo una función que le ha sido asignada por un principio exterior. Se le impone una forma y un fin a un cuerpo cualquiera. Sin embargo, en el órgano se manifiestan fenómenos que transgreden la supuesta finalidad asignada 6. Canguilhem reivindica la potencia del órgano. En Máquina y organismo se cita el ejemplo en donde, en un caso de parálisis, ciertas regiones del cerebro asumen funciones -el habla- que supuestamente no le pertenecen; se describe también la extraña actividad del estómago que se comporta como una glándula de secreción interna; o podemos aludir al experimento en el que se descubre que el intestino es capaz de desempeñar la función del útero. Mientras que la máquina es una en cuanto a fin y forma -con sus medidas estandarizadas y su fabricación homogénea-; el órgano, por otro lado, es siempre múltiple. Multiplicidad de fines y funciones. La teratología no ha sabido responder si estas criaturas son lo doble que ha crecido junto, o lo uno que no ha llegado a bifurcarse hasta el final. La cuestión es que la unicidad del órgano se define por la polivalencia de sus funciones. Un estómago no es nunca un estómago, y un estómago no es nunca un estómago 7. Sin embargo, del hecho de que no sea uno no se sigue que no posea una concreción “corporal”. Un órgano es una realidad, por un lado, indefinida e inacabada y, por otro lado, viva y concreta. No es una cosa, una res real. ¿El órgano es? Habrá quien se pregunte si no nos engaña el órgano. Si no es una ilusión la vida. Si no hay acaso una identidad biológica detrás de esas máscaras orgánicas. Si no es posible reconducir la génesis al origen. Precisemos: lo real del órgano no es lo real de la res. El órgano responde a la pregunta de la potencia del cuerpo. “Y el hecho es que nadie hasta ahora se ha preguntado qué puede un cuerpo órgano…”8 El órgano no es el cuerpo extenso y abstracto, materia prima para el autómata cartesiano que es gobernado por un principio trascendente: alma-Dios-programador-patrón. El órgano es el cuerpo como principio.

2.2 Con el cuerpo monstruoso vemos que el órgano no está definido por la unidad de la especie -según la jerarquía aristotélica- que dirige el desarrollo del individuo orgánico. Antes de ser un ente actual el órgano es una realidad potencial que permite incluso las anomalías. ¿Pero no es esto el signo de la imperfección? Desde la perspectiva de la ousía, el órgano carece de sustancialidad. No es sino una plasticidad imperfecta que no acaba por formarse. A pesar de esto, la embriología, ha demostrado lo decisivo de esta realidad intermedia. La evolución de ciertas especies animales se decide a partir de eventualidades propias del desarrollo de los individuos particulares. En una etapa prematura e intermedia, cuando el animal no ha alcanzado por completo su desarrollo, un organismo puede adquirir la capacidad de reproducción y dar origen a otra especie, conservando las cualidades biológicas de su fase juvenil (neotenia). Este es el caso del axolotl que al ser descubierto era considerado una salamandra en vías de desarrollo. “¿Qué seguiría, en este sentido, si los seres humanos nohubieran evolucionado inicialmente a partir de individuos adultos, sino de bebés primates que, como el axolotl, habrían adquirido prematuramente la capacidad de reproducirse?” 9. El órgano alimenta esta suposición de Agamben. Al pensar la ousía, el principio que sostiene que un hombre genera a otro hombre es perfectamente válido. El acto es el principio de la naturaleza. Pero, ¿Y si el fundamento de lo que existe no está en su origen sino en su nacimiento? ¿Y si la realidad de lo que existe no se explicara por la actualidad plenamente constituida sino por este ser intermedio, este existir en vías de constituirse? ¿y si la génesis rádical del hombre está en la infancia? La infancia no sería sólo primera cronológicamente, sino también ontológicamente. Child is father of Man, escribe Wordsworth 10. La esencia y fin del niño no sería el hombre sino que el ser del hombre -su posibilidad- estaría en el niño. Lo que se perdiese en determinación, se ganaría en potencialidad. El niño puede ser lo que desee, puesto que el niño es la expresión de este mismo poder ser. El órgano representa el triunfo del ajolote sobre la salamandra: él es también un infante. Podemos pensar en el huevo y su vínculo con lo nuevo. El huevo no mantiene solo una vecindad fonética con lo nuevo, sino una intimidad ontológica. El cuerpo sin órganos, representado en el símbolo del huevo, es la interpretación deleuziana de esta realidad primaria. En efecto, el cuerpo sin órganos no carece de órganos, el carece solamente de organismo, es decir, de esta organización de órganos. El cuerpo sin órganos se define entonces por un órgano indeterminado. (pág. 49-50). El órgano es anterior al cuerpo, es el cuerpo sin órganos. El órgano es el cuerpo antes del cuerpo: físico o biológico. Es el cuerpo político de Spinoza con su potencia de actuar, dónde se decide la alegría y la tristeza. O el cuerpo ligero de la danza, liberado del espíritu de pesantez, de la gravedad o seriedad moral. En una palabra, citando a Canguilhem, en el órgano -como en el huevo y en el niño- hay “menos finalidad y más potencialidades.”

3. Canguilhem defiende la validez de una inversión de la metáfora maquina-organismo dónde los dispositivos técnicos y las máquinas son vistos como herramientas orgánicas, como extensiones de nuestro propio cuerpo. Pero, más allá de la subversión retórica de la metafísica mecanicista, la organología permite emancipar al órgano de su imagen aristotélica, dejándolo de considerar una sustancia y pensándolo ahora como una realidad en permanente génesis. Si Descartes retiraba la finalidad del cosmos para concentrarla en un Dios primero, –artifex maximus-; y Leibniz la distribuía en toda la naturaleza a partir de la unidad de la mónada; el órgano, por otro lado, rechaza toda finalidad y función definida porque rechaza la ousía y la res. Entonces ¿qué es el órgano? El órgano parece manifestar, en el horizonte de la naturaleza, una dimensión ontológica anterior a la del ente plenamente constituido, actual y sustancial. El órgano no es en tanto que no es algo presente, no es lo que es -ente-. El órgano está en vías de ser. Por ello subvierte la alternativa entre finalidad y eficiencia. Teleología y mecanicismo tratan con entes e individuos ya constituidos: la mónada o la res, ambas imágenes de la realidad de la sustancia. La finalidad y la eficiencia son atribuidos a individuos que se encuentran fijos en su fuero interno: elementos fundamentales inmutables que no han llegado a ser sino que simplemente son “lo que están siendo” siempre presentes. La idea del organismo-maquina, al conjuntar ambas alternativas, representa el paroxismo de la sustancia 11. En el órgano, en cambio, encontramos la exaltación del nacimiento. La apuesta por lo orgánico como realidad primera. La segunda naturaleza como naturaleza primaria. No porque se pretenda realizar una explicación vitalista de la materia. La pregunta que se cuestiona por la dimensión fundamental del cuerpo -física o biológica- tiene poca importancia. Tampoco se quiere considerar a la vida una forma de existencia superior a la de lo inorgánico. Con el órgano no se busca la cercanía de la espiritualidad y la libertad de la consciencia, del Sujeto, del Yo auto-fundamentador 12. Nosotros no pensamos a la organología como la declaración de la superioridad de la vida sobre la materia; sino como la afirmación de la existencia de una realidad anterior a la de la ousía: el órgano como génesis, cambio, transformación, mutación, nacimiento, potencialidad, acontecimiento 13. Pensamos en la posibilidad de una filosofía de la naturaleza arraigada en esta dimensión ontológica. Naturaleza o natura, natura o nasci. La physis o el reino del nacimiento 14. Los nonatos que fascinan a Šteger son nonatos no porque no hayan nacido sino porque no terminan de nacer, como el órgano que no acaba por definir su función. El misterio es el nacimiento. La extrañeza acompaña esta realidad precaria, intermedia, límite, informe. Sin embargo, no por ser menos definida es menos importante. Sobre esta pequeña abertura, entre este estrecho umbral que representa a la realidad en vías de constituirse, Kafka funda un universo inmenso. Sus personajes son testigos de esta realidad desconcertante -¿unheimlich?-. Como en El proceso o La transformación, todo inicia con el despertar. Uno podría preguntarse si realmente están despiertos. El mundo con el que se enfrentan no es precisamente la usual representación clara y distinta de la realidad. El mismo mundo que aparece en el espacio digital a través del glitch. Quizá es un mundo intermedio, entre el sueño y la vigilia. Quizá estos personajes no acaban de despertar. El Yo no acaba por tomar consciencia y el cosmos está siempre en camino de adquirir forma. El principio de razón se ve trastocado porque no hay un asidero sobre el cual obtener una respuesta definitiva. ¿Por qué la transformación en un insecto? ¿Cuál es la razón del proceso? Los sucesos solo suceden. Mundo sin forma, mundo-órgano. A ellos se les revela lo decisivo -como en la embriología- de la transición. “El momento más riesgoso es el despertar.” 15.

- Este pequeño ensayo es un intento de poner en diálogo los conceptos de Canguilhem y Simondon con el problema sobre los límites y posibilidades de la metafísica (filosofía primera).

- Canguilhem, Georges. El conocimiento de la vida, pág. 201, Ed. Angrama, Barcelona, 1976.

- Elizabeth King se encuentra con la misma coincidencia entre el orden mecánico y el espíritu cristiano. La intrigante figura del monje-automata manifiesta, desde nuestra perspectiva, la misma relación entre naturaleza y la estructura cosmo-teo-lógica que nos incumbe en el presente texto. La aparente contradicción en el espíritu científico que anima -¿le da alma?- a la materia inerte transgrediendo la autoridad divina se explica por la ausencia de potencia que atribuye el perjuicio técnico a la naturaleza. El monje no es alma sino materia, materia o res, de ahí la alienación espiritual intrínseca al dogma cristiano (kenosis).

- La misma relación entre el amo y el esclavo transformada en la revolución industrial en la pareja patrón-obrero puede ser pensada como una manifestación social de nuestra relación técnica con la naturaleza en el mundo occidental.

- Ibid. pág. 136.

- La hipertelia es un ejemplo perfecto en el que un cuerpo anómalo excede la función y la forma que le fue “asignada”. ¿No podemos hablar de una hipertelia también de la escritura, del pensamiento? Escribir, ya decía Deleuze, no consiste en imprimir una forma a un contenido pensado. Escribir es una cuestión de devenir, de génesis. No podemos asegurar el pensamiento antes de la misma escritura. Con la escritura el pensamiento se transforma o se prolonga.

- Pues el órgano no se define anatómicamente, sino por sus operaciones.

- Spinoza continua “…es decir, a nadie le ha enseñado la experiencia, hasta ahora, qué puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer salvo que el alma lo determine. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones.” La cuestión es tanto política como biológica, tanto teológica como ontológica: ¿qué puede el cuerpo sin el gobierno del alma como un principio exterior? ¿Qué puede el cuerpo sin que le sean dictadas sus funciones y fines? ¿Qué puede el cuerpo-naturaleza sin Dios? ¿Qué puede el cuerpo orgánico? ¿Qué puede el cuerpo social? ¿Qué puede el cuerpo-materia? La respuesta está en el órgano.

- Agamben, Giorgio. Teología y lenguaje, pág. 28, Ed. Las Cuarenta, Buenos Aires, 2012.

- Walter, Garstang. “The origin and evolution of larval forms”, en Larval forms and other zoological verses, pág. 82. Ed. Chicago Press, Chicago, 1951. Paralelo a su trabajo como zoólogo, Garstang crea todo un ecosistema de poemas larvales para retratar la ontogénesis o para replicarla al nivel de la palabra. En un poema cuyo nombre no recuerdo Rilke afirma que la infancia es la patria perdida de los poetas. Gilberto Owen nos proporciona una imagen que muestra el nacimiento y potencialidad inconclusa del niño cuando escribe “y el horizonte tierno, siempre niño y eterno. / Si he de vivir, que sea sin timón y en delirio.” Una vida a la deriva rechaza cualquier principio externo. David Huerta contesta el poema de Wordsworth citado por Garstang: https://www.poetrytranslation.org/poem/the-child-is-father-of-the-man/#original-poem.

- Walter, Garstang. “The origin and evolution of larval forms”, en Larval forms and other zoological verses, pág. 82. Ed. Chicago Press, Chicago, 1951. Paralelo a su trabajo como zoólogo, Garstang crea todo un ecosistema de poemas larvales para retratar la ontogénesis o para replicarla al nivel de la palabra. En un poema cuyo nombre no recuerdo Rilke afirma que la infancia es la patria perdida de los poetas. Gilberto Owen nos proporciona una imagen que muestra el nacimiento y potencialidad inconclusa del niño cuando escribe “y el horizonte tierno, siempre niño y eterno. / Si he de vivir, que sea sin timón y en delirio.” Una vida a la deriva rechaza cualquier principio externo. David Huerta contesta el poema de Wordsworth citado por Garstang: https://www.poetrytranslation.org/poem/the-child-is-father-of-the-man/#original-poem.

- El espiritualismo francés y el positivismo representan estas tendencias que expresan, en su fondo, la estructura de la metafísica. Por un lado, el deseo de encontrar una propiedad positiva o elemento fundamental que explique la totalidad de lo real; y por otro lado; la determinación jerárquica de la vida sobre la materia por su capacidad de darse su propio fundamento.

- Esta realidad intermedia del llegar a ser que está entre sustancia y sustancia es revisada por Heidegger en su pensar onto-histórico. En términos de Heidegger, este acontecimiento no se encuentra entre dos sustancias sino entre el Ser y el ente. Es la diferencia no en cuanto diferente sino en cuanto diferencia. Es decir, este momento de intercambio entre el Ser y el ente. Podemos pensar este intercambio como un evento histórico en el que el Ser funda lo ente y el ente funda el Ser. Heidegger llama a este evento con el nombre de “llegada”. La ontología contemporánea inaugurada por la obra de Heidegger, y la filosofía del siglo XX y siglo XXI en general, se esfuerza por pensar esta realidad intermedia en sus propios términos. Levinas, Derrida, Deleuze, Badiou, Marion, Althusser se empeñan en asir este campo ontológico evanescente. Lo peculiar de Canguilhem, desde nuestra lectura, no es tanto la corrección empírica a la que somete a la especulación metafísica, sino su audacia al descubrir el acontecimiento en la dimensión de la naturaleza. Expuesto a las acusaciones de ingenuidad y dogmatismo, Canguilhem descubre en la ciencia experimental lo que otras filosofías señalan de imposible para un discurso como el científico, lleno de presupuestos y sesgos epistemológicos que lo hacen indigno de la filosofía.

- Dunshirn, Alfred (2019): Physis [English version]. In: Kirchhoff, Thomas (ed.): Online Encyclopedia Philosophy of Nature / Online Lexikon Naturphilosophie. ISSN 2629-8821. doi:10.11588/oepn.2019.0.66404

- Dolar, Mladen. https://lacancircle.com.au/wp-content/uploads/2024/08/The-riskiest-moment-Kafka-and-Freud.pdf